目次

再設計

最初の設計から、2年。梅茶翁のペチカの施行と運用のお手伝いをしてる間、自宅のペチカは放置だった。だけどお陰で、設計を見直す時間は沢山あって、設計図を何種類か書いて最新は 6つ目 になった。6つ目の設計 GPP-06 の特徴は煙道がないこと。

煙道の無いペチカ

ペチカというと、燃焼室で薪を焚いて出た高温の気体を、曲がりくねった細長い煙道に通して、気体が煙道と熱を交換するというイメージが強いと思う。こういうのは煙道型ペチカとか、強制気流型ペチカと呼ぶ。

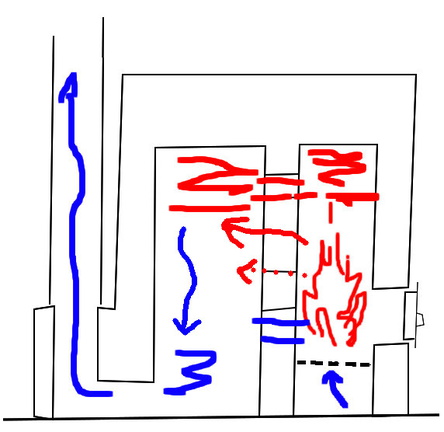

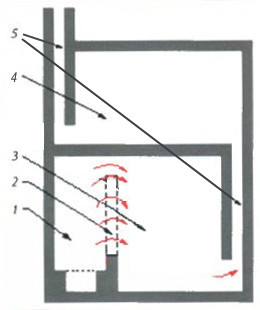

しかし、図1の右上の2つは煙道型とは別のシステム。これは、бесканальная Печь(煙道の無いペチカ)とか、Колпаковая Печь(鐘の形のペチカ)と呼ばれるもの。

曲がりくねった煙道が無く、底に穴の開いた大きな箱の中で火を燃やすような形。箱の中に熱い燃焼気体を溜めて箱と熱交換をする、「燃焼気体が自然に対流する」仕組みを使っている。

「燃焼ガスが自然に対流する」仕組み

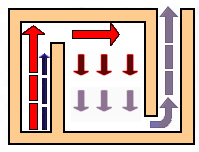

このタイプのペチカの基本構造は、図2 のように底がない箱。

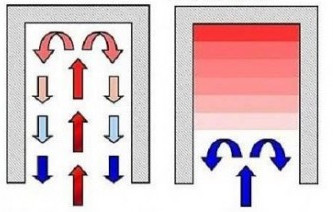

このような箱の中で火を燃やすと、燃焼で生じた気体は自然に対流する。高温の気体は軽いので上部へ移動する。箱と熱交換をして冷えた気体は重いので下部へ移動する。熱気は上部に溜まり冷気で押し出さることがない。最下部の低温の気体だけが下部の出口から押し出される。最も熱い気体は、熱交換をして冷えるまで箱の中から出て行かない。

自由対流型ペチカと呼ぼう

ロシア語の бесканальная Печь(煙道の無いペチカ)も、Колпаковая Печь(鐘の形のペチカ)も、日本語の名前としては、なんだかしっくり来ない。ガスが温度変化に応じて自然対流するペチカなので、「自由対流型ペチカ」と呼ぶことにしよう。

クズネツォワ型の自由対流型ペチカ Кузнецова Колпаковая Печь

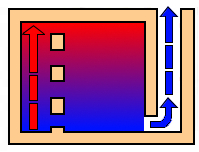

ペチカの設計で有名なクズネツォワさん。彼が進化させた自由対流型ペチカ(図3)の特徴は、燃焼室 と 1つ目の対流室 が横に並んでいて、縦長の隙間 で接続されていること。

燃焼室と対流室は別の部屋

クズネツォワの設計のポイントは、「燃焼室」と「対流室」を分け、狭い筒状の燃焼室で集中して薪を燃やすということ。そうすることで、完全燃焼に必要な高温を作り出す。「燃焼室」と「対流室」を1つの大きな部屋にすると、熱が拡散するので高温にならず不完全燃焼が発生してしまう。「燃焼室」と「対流室」を別の部屋にするが、自由対流型ペチカの特徴を保つために「縦長の隙間」を設ける。

縦長の隙間とは何か

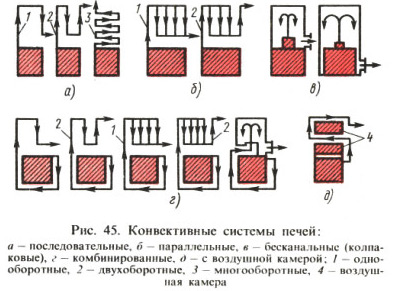

次にあげる図4と図5は、燃焼室と対流室の仕切りを横から見た模式図。

図4 のように燃焼室が仕切り壁で対流室から隔離されていると、高温の気体と同時に低温の重い気体を、重力に逆らって持ち上げる必要があり、煙突の牽引力(ドラフト)のような燃焼以外の力を必要とする。この場合煙突の牽引力(ドラフト)は全ての気体に影響し、熱い気体も対流室の外に引っ張り出してしまう。

図5 のように燃焼室と対流室を仕切る壁に、縦長の隙間がある場合は自由対流型ペチカとして機能する。実際の隙間はこういう形ではない。これはあくまで説明用の模式図。

低温の重い気体は低い部分の隙間を行き来し、高温の軽い気体は高い位置の隙間を行き来するので、煙突からは主に低温の気体が排出され、高温の気体は熱交換するまでのあいだ対流室の上部に留まる。燃焼室と対流室内の燃焼気体は、煙突の牽引力(ドラフト)の強弱に関わらず、重力に従って移動する。

縦長の隙間を設計する上での注意点

次にあげる図6は、実際の縦長の隙間の形を説明している。燃焼室と対流室の仕切りを燃焼室側から見た図。

主に低温の気体が通る隙間を青色で、高温の気体が通る隙間を赤色で示した。

縦長の隙間の寸法は?

縦長の隙間は、燃焼室の壁に設ける、幅1〜2cmの垂直な隙間です。燃焼室の炉床より12cm上(煉瓦の小端平張り積み1つの上)から始まり、燃焼室最上部まで続きます。

http://мыпечники.рф ムイペチニキ ペチカと暖炉の協会 (モスクワでのクズネツォフの公式代表者)

煙突の牽引力(ドラフト)に頼らないってなに?凄いの?

煙突の役目は排気と牽引力。牽引力(ドラフト)とは、煙突内に生じる上昇圧のこと。この力でストーブに新鮮な空気を取り込み、燃焼を持続させる。薪ストーブはこれがないと薪が燃えてくれない。煙突の牽引力はとっても大事。

牽引力の強い煙突にするために、高価な断熱二重煙突を使ったり、煙が自然と抜けるように屋根に穴を開けて真っ直ぐな煙突を作ったり、外に出た煙突を高くしたりする。一重の煙突を二重にすると値段が2倍。屋根に穴を開けると、さらに倍でお値段4倍に!というくらい大事。煙突の牽引力がちゃんとしてないと、煙が室内に逆流して、大変ということにもなる。

屋外に排気する力は必要だけど、煙突の牽引力が弱くても薪が燃え続ける自由対流型ペチカは、煙突を低く(短く)できるのがいい。

追記

当初煙突は、室内の縦が2.5本、壁抜きの横引きが1.5本、外煙突が3本だったけど、煙突が引き過ぎて排出する気体の温度が想定より高くなってしまった。そこで外煙突を2本に減らすと、ちょうどよくなった。自由対流型ペチカが煙突の牽引力を強く求めないことを、実感した。

クズネツォワ型の自由対流型ペチカを一斗缶で実験

良いことずくめに思える自由対流型ペチカだけど、上部に熱が集中するので部屋の高いところばかり温めてしまうところが弱点だと言われる。クズネツォワ型は、この弱点を解消していると言われるが果たしてどうか。

大きなものを作る前に、小さく実験をしてみよう。

対流室が1つのタイプで実験する。対流室が1つのタイプはペチカにしては小さく作れて、こじんまりした家には十分な性能と言われる。背が低いペチカを作りたくて、設計をくり返してきたので、これはよいと思う。

部屋に必要なペチカの大きさはこちらの記事で

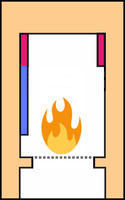

一斗缶の蓋を取ってひっくり返し、焚き口、吸気口、排気口の穴を開けて、中に写真2 の仕切りを入れて土間に置いた。土間との隙間は灰で埋める。焚き口扉は煉瓦。パイプ煙突をいい具合にくっつけて置く。

この実験をしたときは、縦長の隙間の設計をよく分かっていなかった。実際には、上記図6のような形にする。

- 最初の実験では焚き口から煙が逆流した。写真1にある天板の焦げは、そのときのもの。対流室下部にある煙突への出口を広げると逆流が解消し、その後の実験では焚き口扉を開放しても逆流しなくなった。

- 燃焼室はある程度狭くて熱量が集中する方がよく、対流室は大きければ大きいほどよいという点を、燃焼室と対流室の体積割合を変えながら実験してみたが、違いは分からなかった。

- 1.の改良により、逆流しなくなってからの実験では、ペチカの上下や前後で温度差がほとんど無いという結果だった。一斗缶はとても薄い鉄板だけど、逆流した実験の際は対流室側の温度がとても低かったことから、伝導熱や輻射熱で対流室側が暖まっているのではないようだ。

簡単な実験だけど、この構造で煙突からの排気が出来ると分かり、ペチカ全体が暖まるのを確認できたので、実際に作ることにする。

粘土モルタルを作る

ペチカでは普通煉瓦(赤煉瓦)を積み上げる際の目地材には、粘土と砂と水を混ぜて作られた粘土モルタルを使う。接着剤ではなく、目地材。高温で溶解固化したもの以外は、水で練り直せば再利用できる。セメントモルタルは一旦固まると、目地材としての再利用ができない。これは補修の際、非常に大きな違いを生む。

セメントは自分で作れないし、作るときに大量の熱エネルギーが必要だけど、粘土は生活圏内で採れてそのまま使えるから環境負荷が少なくて良い。それから、セメントモルタルより粘土モルタルの方が、煉瓦を積む際に施工が楽で速い。

粘土の採取と調整

庭の深い所から掘った土が、粘土として使えるものか調べよう。

フリフリ沈殿試験

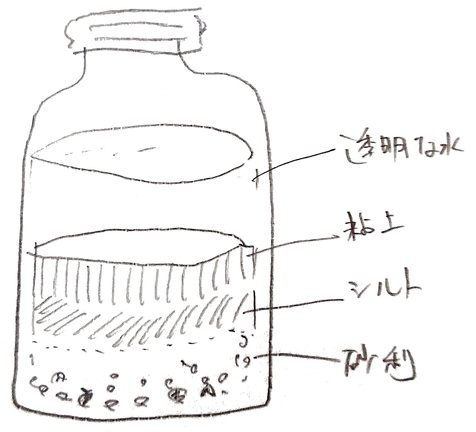

掘り採った土の中に、粘土、シルト、砂利がどの割合で含まれているかを調べる。

- 1リットルほどの蓋付きの瓶に、1/2 〜 2/3 程度の土を入れる

- 瓶の肩まで水を入れて、蓋をして、1分ほど激しく振る

- 静置して観察する

瓶を置くと、すぐさま、約1分以内で底に積もるのが、砂利。次に約30分以内で積もるものが、シルト。この時点で混合液に残っているものが、粘土。粘土が24時間から1週間ほど掛かって全て沈殿すると、水が完全に透明になる。

これは簡易な試験だし、境目の判別が難しい場合もあって、完全に信用できるものではない。しかし、30分以内に、全ての浮遊物が沈殿して、水が完全に透明になってしまったら、残念ながらその土には粘土が含まれていないと思われる。

参考:Build Your Own Earth Oven (2007)

土を裏漉し

掘りとった土に粘土が含まれていると分かったら、粒度を揃えて、小石を除去しよう。目地用の粘土は細かくしないと、薄い目地を作れないからだ。

乾いた土に、一気に水を入れると、一晩で柔らかくなる。徐々に水を入れると、こうはならない。ペール缶などにゴロゴロと土を入れて、ひたひたの水を注いで一晩静置。撹拌機で混ぜる。

土を水で溶いたものを金網のフルイで裏漉しして、大きい粒子を取り除く。水で溶いた土を1.5mm目のフルイにあけて、写真のような道具で押し付けて、通ったものだけ使う。コテや木べらでも押してみたが、この道具が早くて楽で金網も痛まない。

採取土に含まれている粘土が適切かどうか調べる

粘着性と可塑性によって、粘土が十分に含まれていることを確認しよう。

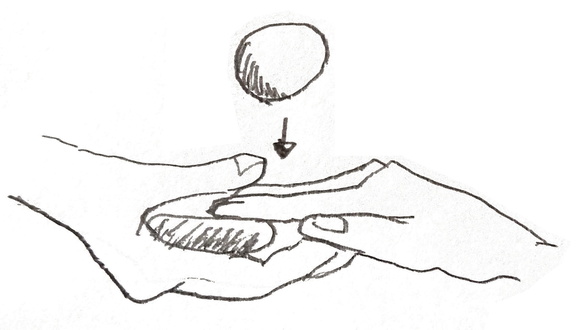

粘着試験

- 土に水を多めに加えてゆるい粘土状にし、ゴルフボール程度の球形にする

- 手のひらに押さえつけて、平たくする

- 手のひらを下に向けて、開いたり閉じたりする

粘土にはものとものをくっつける粘着性がある。土が手のひらから剥がれ落ちるまでに、5回ほど開閉できれば、十分な割合の粘土が含まれているといえる。

参考: The Hand-Sculpted House (2002)

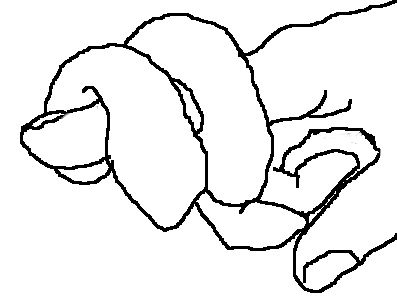

可塑性試験

- 一掴みの土に水を加えて粘土状にし、両の手のひらの間で転がして、鉛筆ほどの太さの棒状にする

- 棒を指に巻きつける

粘土はどんな形にもできるという性質、可塑性(かそうせい)がある。試験土に含まれる粘土の割合が多いと、棒が折れずに指に巻き付いていく。多少ヒビが入るくらいで、折れずに巻き付いてくれたら、十分な粘土割合。

参考: The Hand-Sculpted House (2002)

土と砂の最適な混合比率を調べる

湿式の団子落下試験

- 土1に対して砂1〜2を混ぜる

- 硬めの粘土になるように水を加えて100回ほど練る

- きつく固めて球形にする

- 1.5mの高さから落とす

バラバラに分解したら、練りか、水か、粘土が足りない。 ぺしゃんこに潰れたら、水が多すぎる。 少し潰れる程度なら、ちょうどよい。

参考:Build Your Own Earth Oven (2007)

今回は粘土2:砂5とした。

使った砂は、トーヨーマテランの珪砂5号。粒度0.85mm以下(8割は0.425mm以下)で、耐火度が高く、角の立った粒形ということで、ペチカの煉瓦目地に適している。

施行の様子

粘土モルタル

赤土が耐火性能良いというので、掘って来て、乾かして、ふるっておいた。耐火度が高い珪砂と混ぜる。粘土と砂の割合を試験するために、日干し煉瓦を作って、焼く。結果は、全滅。ぼろぼろ崩れる。

おかしいので、後述するフリフリ沈殿試験をしてみたら、粘土が多いんだろうと思っていた赤土に、粘土がほぼ入っていない! 掘るときに試験をしておけばよかった。

さらに珪砂。袋が破れて安く売ってたものを使ったら、粒が大きい。おかしいので、新品の袋を開けると粒が細かい。どうも、袋が破れてこぼれてしまうのは細かい砂で、残ったのは大きい砂だけだったみたい。気づくまで時間を浪費してしまった。安売り品を買うときは慎重に!

結局、先に書いたように、我が家の庭を60cmほど掘ったところの土を使った。

基礎コンクリート

重量 1tになるペチカが不同沈下しないよう、ペチカの下に基礎を作る。あとで土間をこの基礎と同じ高さまで上げる予定なので土間の上に作ることにする。既存の土間の高さにペチカを作るなら、土を掘った穴の中に基礎を作るのがよいと思う。

まず地面をバサモルで水平にする。もともとの土間コンクリートは、昔台所があった場所で、水が排水管へ流れていくように傾斜がついているため。

ある程度固まったバサモルの上に型枠を乗せる。コンクリクズやグリ石を中に詰めて、セメントモルタルを流し込むという作業を3回に分けて行う。分けて行うのは、モルタルが隅々まで行き渡るようにするため。セメントは流し込み施行すると不透水性が出るので、地面から上がってくる水分を防止するような処理はしていない。最後に表面の水平をレーザーで確認しながらモルタル仕上げにする。

これが、一般的な高床の板張りの部屋だったら、基礎に冷たい外気が吹き付けて冷えてしまい、基礎がペチカを冷やしてしまう。その場合は、基礎とペチカの間か、基礎と外気の間に、断熱層を設けなくてはいけない。今回は土間暮らしの部屋なので、床に外気が当たることはなく、土間が蓄熱体として働くので、断熱処理がいらない。

炉扉を溶接で作る

100V電気溶接で燃焼炉の扉を作る。

自宅のコンセントでは電圧が足らないので点溶接が出来なかった。昇圧機が欲しい。

下手くそなので、厚さ4mm×幅50mmのL字鉄板を溶接したら、扉が若干反ってしまう。炉扉は空気を吸うところなので、多少気密性が低くても大丈夫と、言い訳をする。

このあと耐火塗料を塗る。

でもサイズを変更したので、作り直し。

煉瓦積み

掃除口のように気密性の必要な開口部を作るときは、型枠に合わせて煉瓦を積むと、あとで蓋を作り易い。自由対流型ペチカでは、対流室と煙突の掃除口に気密性が必要。

上記写真の煉瓦を1段目としたら、その下に0段目の煉瓦を全敷する設計をよく見るけれど、私はいつも基礎コンの上に直接、掃除口を設ける。1段でも高さを抑えたいときには有効。

長い薪が端々まで残らず燃えるように、傾斜をつけてロストルに転がり落ちるようにする。熾が一ヶ所に集まり空気が吹き付けられると温度が上がるので、ペチカに必要な高温燃焼に貢献する。

ロストルは、鉄鋳物の棒ロストルの270を10本。前後左右に鉄が膨張してもよいよう、空隙を5~6mmとる。

目地塗り

普通煉瓦と耐火煉瓦のサイズの違いを吸収するために、横目地の高さは、耐火煉瓦で2~3mm、赤煉瓦はそれに高さを合わせて7~8mmとする。粘土モルタルの目地は、できるだけ薄い方がよく、3~5mmにしたいけど、煉瓦の規格に合わせるために妥協する。

追記

実際に火を焚いても、熱膨張収縮によるひび割れが起きていない。

モルタルを塗る方法はいろいろあるけど、ロシアの教科書に習って手で塗る。コテは熟練を要するけど、手は生まれてからずっと使って来たから感覚が良く分かる。コテで塗ると2~3mmのつもりがつい厚く塗ってしまうのに、手だと薄く塗れるし、モルタルに余計な塊が混じっていもすぐに分かるという仕掛け。

セメントモルタルの場合はセメントの硬化に水が必要なので煉瓦に吸水させないといけないが、目地材に粘土モルタルを使う場合は、煉瓦は水に浸さなくていい。これが施工の速くなる秘密。

耐火モルタルも粘土モルタルも、水練りすれば再利用できるので、目地がある程度乾いたら、はみ出た分はかき取って使う。なので、左官バケツはそれぞれに用意する。

水平垂直

頂き物の木製の水準器を使っていたのだけど、1周積み終わると煉瓦の高さがずれてしまう。水準器は精度に信頼性のあるものを使った方がいい。

水糸を張ったり、枠を作って煉瓦積みがねじれないようにすることが多いけど、高さ1300mm程度の直方体に枠を用意する方が大変なので、今回は用意しない。水平は水準器。垂直は目寸法で積んで、たまにレーザーで確認する。

夢を実現させるには

なんかもう、時間掛かり過ぎるからやめるかと思い始めてた。けどこれ、おれの夢だから。

アルケミスト に書いてあったよな。

夢が実現する前に、大いなる魂はおまえが途中で学んだすべてのことをテストする。それは悪意からではなく、夢の実現に加えて、夢に向かう途中で学んだレッスンを、お前が自分のものにできるようにするためだ。ここで、ほとんどの人があきらめてしまう。これは、われわれが砂漠のことばで、『人は地平線にやしの木が見えた時、渇して死ぬ』と言っている段階なのだ。

すべての探求は初心者のつきで始まる。そして、すべての探求は、勝者が厳しくテストされることによって終わるのだ。

もう一歩で夢が実現するというときが、一番困難に感じるとき。ガンバ炉ー!

参考

-

*1 The Hand-Sculpted House: A Philosophical and Practical Guide to Building a Cob Cottage Amazon

土に含まれる粘土がどれだけか、どういう性質かという試験について参考にした。 -

*2 Build Your Own Earth Oven: A Low-Cost Wood-Fired Mud Oven, Simple Sour-Dough Bread, Perfect Loaves Amazon

こちらも粘土試験についての参考。 -

*3 Кладка печей своими руками 自分の手でペチカを作る

ロシア語の本。オンライン公開されている。暖房に必要な熱量の計算や、ペチカの暖房能力の計算、煉瓦の積み方など参考になる。

この記事が気に入ったら →

いいネ!(SNSアカウント不要で、いいネ!できます。足跡も残りませんので、お気軽に。)

#ペチカ 最新記事

- ペチカでの煉瓦の積み方 2025-06-05 #ペチカ #作る #粘土 #火

- 🌞ペチカ(蓄熱式ストーブ)を作る。(3)施工~完成 2021-10-14 #ペチカ #作る #火

- 🌞ペチカ(蓄熱式ストーブ)を作る。(1)設計~暖房能力の計算 2019-01-26 #ペチカ #作る #火