目次

はじめに

地球環境を良くしようと何かをするとき、そのために別のエネルギーを浪費するのは、出来るだけ避けたいと思っている。でも何が「浪費」で、何が「必要最低限の消費」なのか。常々これだけは必要だと思っていたことに、より適正な解が見つかれば、今までの方法は浪費だったと分かることもある。

以下の炭を焼く記事では、炭にする材料を手ノコで切ってその場で焼くところが無駄のない良い点。けれども炭の消火に、公共水道水を使っている点は、改善したいところ。水道水は見えないところで、機械や電気や発電に関わることやお金など、ちりも積もって沢山消費している。でもお手軽だし、近くに川もないので使っていた。ところが。

今回竹炭を焼いた理由は、ひとつにはテラプレタという土壌を作るため。詳しくは本文を読んで頂くとして、そのために水道水を使っていた。しかし実は、土を被せて消火というのが理に適っていると分かった。今後はそうしようと思う。

穴焼きで竹炭を焼く

10年前に竹チップ機械を自作しようとしたとき、ガソリンを使わないと出来ないのが嫌で止めた。でも毎年切らないといけない竹の有効活用が思いつかずに、その場に積んで10年後の堆肥にしてきた。

何年かぶりに竹炭を焼いた。

土に穴を掘って燃やしておいて、水で消火というやり方。こういうのを伏せ焼きというのかと思っていたら、伏せ焼きは焚き口と窯本体が別になったもっと本格的なものみたい。これは、穴焼きか。

水で消火してしまうのは、炭を調理に使う場合は邪道だけど、より多孔質の炭ができるので農業ではこの方が使い勝手がよい。

踏み込み温床から中身を出した穴がちょうどよいので、ここで焼いて、そのまま使うことにした。久しぶり過ぎて量の加減が分からず、ちょっとしかできなかった。1 x 4 mの穴に広げたら1cmぐらい。約40L か。半日でこれでは、何をしているのやら。

これじゃ足らないので、竹を沢山用意する。そうだ。炭焼きってのは、まず炭材を沢山用意するところから始まるんだった。

こんどは、穴全体を使って大量に燃やす。

竹が高温になって炭化したものを熾炭という。熾炭を放っておくと酸化して炎を出しながら灰になる。灰にせずに炭にするのは簡単で、どんどん竹を上に放り込んでいくだけ。

上で竹が燃えて酸素を使い切っていれば、下の熾炭は酸化しない。肝心なのは終い方で、山盛りの熾炭がうまく炭化を維持するように、燃え残っている竹を散らしてまんべんなく酸欠を作り出す。

水で鎮火。

火持ちのよい炭にしたかったら、この時点で炭を1ヶ所に固めて、隙間がないように板やスコップでしっかり叩き締めて、トタンかムシロを被せて、土で蓋をするとよい。その場合は消火に2日ほどかかる。

竹は木材と違って薄いので、外側の温度が上がると中まで簡単に炭化する。堅くて大きな木材だと、炭化に時間が掛かるので、土の蓋は必須かもしれない。

あとで記事を書いていて気づいたのだけど、土壌改良のための炭だったら、穴焼きをして、掘り出した土で蓋をして終了というのが、簡単だ。

ある程度冷めたら、炭を薄く広げてさらに水をかけて、完全に冷ます。温度が下がれば、それ以上酸化しない=燃えないので、炭のできあがり。

今度は5cm厚になったので、約200L 。半日でこのくらい焼けたらいいよね。

途中交番の警察官が現場確認に立ち寄っていったが、穴の中で焼いている、回りに可燃性のものを置かない、消火の用意をしてある、ということで問題ないそうです。

改良版の踏み込み温床

久しぶりに竹炭を焼いたのは、踏み床温床の底に通気性の良い消し炭を敷くため。

踏み込み温床って何?という方は、こちらの記事で

ガットポンポコの踏み床温床は、土を掘った穴の中で積み込んでいる。その底の部分が、掘り上げるときのメタン臭のが気になっていた。

つまり、嫌気発酵している。ということは、温度がうまく上がってない。

好気発酵じゃないといけない

踏み込み温床って、材料を踏みしめる嫌気発酵なのかと思ってしまうけど、実は好気的に発酵させないといけない。なぜかというと、嫌気発酵だと温度が上がらないから。

嫌気発酵のときは、酸素が一切入らないよう、容器に穴があってはいけない。酸素が入ると高温(50℃以上)になってしまうので、嫌気性の菌が働かない。踏み込み温床をどんなに踏みしめたところで、酸素が入らないようなカチコチの固まりには、実際ならないよね。

なぜ踏むのかって明確な答えはないんだけど、落ち葉や稲藁に水をまんべんなく行き渡らせるためじゃないかな。コブやアドビをやってみて、大量の資材を混ぜるには踏んでは、ひっくり返すというのが有効な手なんだと分かった。

その後の実験で別の理由が分かった

酸素を供給するための工夫

今年の踏み床温床では酸素が行き渡るように工夫してみる。

1.調湿のための炭

底に調湿のための炭を敷くということで、竹炭を焼いた。温床として使い終わったら、この炭は温床の中身と混ぜて切り返し堆肥にして、最後は畑の中に入っていく。テラ・プレタ(後述)への最初の一歩。

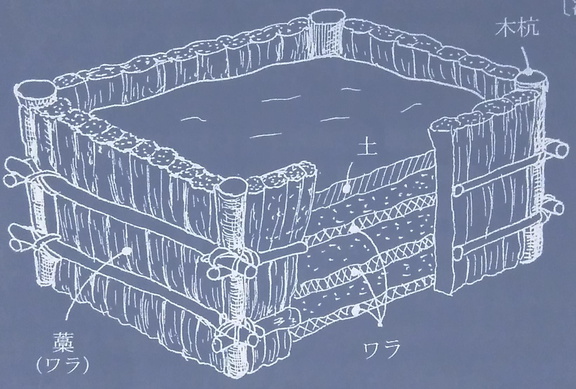

2.壁に藁を立てかける

稲藁の茎は中空だし、茎と茎に隙間があるので、上図のように藁束を立て掛ければ、空気が上下に通る道ができる。暖かいガスは上に、冷たい酸素は下に動くはず。

3.稲藁を沢山使う

資材中を空気が行き来するためには、小さな隙間の多い資材を使うことが必要。なので踏み込む資材として使っている落ち葉と刻み稲藁と鶏糞のうち、刻み稲藁の割合を増やしてみる。

発酵のためには、炭素率は20〜30%がよいとされる。稲藁は炭素率が高いので、その分鶏糞も沢山まぜる。鶏糞は窒素の割合が非常に高い。

ちなみに稲藁は菌が分解しやすいので、早く熱が出る。落ち葉は分解に時間が掛かるので、ゆっくりと熱が出る。

4.覆土は、ほどほどに

これまで踏み込み資材の最後に土を30cmほど被せていた。ポット苗の育苗だけでなく、サツマイモの芽出しもするので、芋を埋める土として被せていた。しかし土にもよるが、30cmの土で蓋をしたら酸素が届いてない可能性は大。

人によっては、土を被せずに落ち葉の上に育苗ポットを置く場合もあるようなので、土は必須じゃないのだろう。今年は、水分の蒸散を防ぐために、うっすらと敷くだけにした。

これで、上手く好気発酵してくれたらいいな。

追記

結果、メタン臭はしなくなった。醗酵がより進んだのかというと、これがよく分からない。温床の底に未分解の稲藁が残ることは無くなったので、多少良いのかもしれない。だけど立て掛けた稲藁が堆肥に混ざってしまうので、結局よくわからなくなってしまった。

炭で豊かな土壌に 〜 テラ・プレタの作り方

竹炭を、どんどん焼こうと思う。これまでは切った竹はその場に積んで10年後の堆肥にしてきた。それでも良いんだけど、自分の生きてる間に地球環境に貢献するために、炭にして畑に入れた方が良い気がしてきた。

それは、テラ・プレタを知ったから。地球の悲鳴 食を支える土壌を救え ナショナルジオグラフィック2008年9月号

アマゾンの痩せた土を、肥沃にしてきた、テラ・プレタ。

熱帯の土はやせていて、農業に適さないそうだ。土を裸にしておくと、 苛烈な日差しと豪雨で養分がたちまち失われてしまう。熱帯では、化成肥料と農薬を使っても、毎年同じ場所で作物を作ることはできないといわている。しかし、アマゾンの先住民たちが作り出した人工土壌「テラ・プレタ」では、何千年も強烈な日差しと豪雨にさらされながら、腐植を保ち、地力を維持し続け、肥料を与えなくても豊かな収穫が得られている。その訳は、炭。1ha(10,000㎡) で 31〜69t の炭が、0~1mの土に含まれている。

テラプレタ土壌の黒色炭素の総量の平均は、土壌深度 0–30cm で 25±10t/1ha、土壌深度 30–100cm で 25±9t/1ha。 The Science of Nature · February 2001 - Bruno Glaser et al.

テラ・プレタのように土壌改良のための炭は、低温で焼いた柔らかい炭がよいらしい。その点、穴焼き炭を水で消火した竹炭は、最適だ。焼畑でもいいのではと思ったけど、焼畑で出来る炭は少ないんだって。焼畑は、焼き切ってるから、ほとんど灰なのかな。

バイオ炭無施用区と比べて、バイオ炭施用区の収量増加率は、10t/ha 施用区の 42% から 50t/ha 施用区の 96% まで、作物収量はバイオ炭施用量とともに向上した。この実験で観察された最高の収穫乾物量は窒素肥料存在下でのバイオ炭施用 50t/haであり、これはバイオ炭・窒素肥料ともに無施肥の 320% であった。 Using poultry litter biochars as soil amendments - CHAN K. Y. et al.

窒素肥料無しでも炭 50t/ha 施用すると作物収量が 96% 増加するって、すごいよね。窒素と炭の併用が良いのなら、鶏小屋に炭を放り込んでおいて、床敷料を炭堆肥にするってのが良いかも。

テラ・プレタ・デ・ハポネス

1反=1000m2にすると平均5tの炭。1畝=100m2で500kg。籾殻薫炭が1kg10Lで販売されてるので、500kgは5000Lぐらいと思われる。今回200L焼いたので、この25倍。今回の温床穴が4m2なので、1畝=100m2はちょうど25倍の面積。ということは、面積あたりの炭の量は今回程度なので、案外少ない。

また、1畝=100m2 で 150kg 以上の炭を土壌表面にすき込むと、逆に障害が起きる(伝承農法を活かす家庭菜園の科学)というので、野菜の根が主に伸びる20cmより深い位置に炭を入れたらよいのではないだろうか。

自然農ガットポンポコは土を耕さないので、大量の炭をすき込むのは難しいと思ったけど、この量なら、畝予定地に畝幅で深さ10cmの穴を掘り、そこで穴焼きをして厚み5cm程度に炭を溜めて、消火の際に土を戻して蓋をするだけで良い。あとの混和は微生物が時間をかけてやってくれる。その上に高さ20cm程度の畝を作る。こんな程度の炭が土に含まれていれば、野菜がよく育つというのなら、これやった方がいい。

放っておくと痩せていく場所、日本にもあるよ。大気中の二酸化炭素を減らすため。将来に渡って飢餓を起こさせない生産性の高い土壌を造るため。テラ・プレタ・デ・ハポネス、作ろう。まずは自分の畑から。

地球環境を作ろう

なるべく公共インフラに頼らず、エネルギー自給してますという話をすると、素晴らしいけども自分でやろうとしてもメリットが分からないと返されることがある。

そんなとき返答に困ってたけど、分かってきた。

メリットはあります。

地球にいる生き物が、生き続けるための環境を、貴方にも私にも作ることが出来る

というのがメリットでは、どうだろうか。

この記事が気に入ったら →

いいネ!(SNSアカウント不要で、いいネ!できます。足跡も残りませんので、お気軽に。)

#育苗 最新記事

- 「家屋に連結した温室」と「踏み込まない温床」 2023-04-20 #育苗 #パーマカルチャー

- 秋の畑~キャベツの多年草栽培~詰め込み栽培で草抑え~ 2022-11-10 #育苗 #自然農 #野菜

- 春の畑から~モグラは穴植えで、水遣りをしない工夫、風に強い棚 2021-06-01 #育苗 #自然農

- 🍃踏み込み温床~植物性堆肥 2020-04-12 #育苗 #パーマカルチャー #自然農