遊歩の畑はセイタカアワダチソウが一面に生えてる

上の畑はヨモギが一面に生えてた

セイタカアワダチソウ畑を見て、友達が恐怖におののいていた

セイタカアワダチソウは、根から特殊な物を分泌してほかの植物の種子から芽の出るのを抑えたり、根の成長を妨げたりします。

この成長抑制剤ともいえる物質は葉でもつくら、土にしみ込んでいきます。

したがって、一度この植物が生えると、その場所を長い間独占してしまうことになるのです。

さて

自然と生えてきた植物には、それぞれ役割があるという

ヨモギについては、以前調べたら、法面や畔の土止め、崩落防止の役目があった。確かに、ヨモギの宿根がびっしり張っていると土はがっしりとして崩れない

その下には、しかし、モグラの穴だらけ。モグラは雨避けになるものの下に巣をつくる習性がある。一長一短だ

で、セイタカアワダチソウの役目はなんじゃろうか?

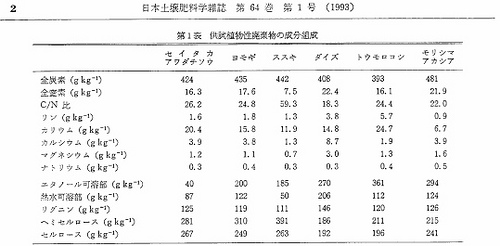

カリウム、カルシウム

セイタカアワダチソウやヨモギには、カリウム、カルシウムが結構含まれている

ちょうど良い量のカリウムは、植物のイオン濃度を一定に保って、植物が健全に活動するのを助ける。らしい

また、イモ類の肥大期に、美味しい澱粉を作るのに欠かせない

カルシウムは植物が細胞壁を作るのに不可欠。足りないとフニャフニャになる

炭水化物

土が肥沃になるには、炭水化物がたくさん必要。セイタカアワダチソウやヨモギは、枯れるまで放っておくと木質化する。これを刈り敷いておくと糸状菌が回って、とてもよい堆肥になる。

セイタカアワダチソウの自家中毒

セイタカアワダチソウは増えすぎると自家中毒を起こして枯れてしまうというのを、プランターで実験している方がいた

半年以上と一番長く放置したプランターです。

セイタカアワダチソウが完全に枯れた跡が残っています。

そして、周りから徐々に中心へ向かうように雑草が生えてきています

驕れる者久しからず

半年で自家中毒は早すぎると思う。一生を全うできていない。プランターという狭い世界だからかな。

そしてこんな記事に出会った

セイタカアワダチソウが繁茂し、密集すると、、、

終には、己の毒で、衰退するのです。

やがて、枯れたセイタカアワダチソウを肥やしに

ススキが姿を見せ始めるのです。

「浄化」という言葉が思い浮かぶ

浄化作用を信じて、「刈り敷き」を続けるかな

ススキを例に刈敷について

- ススキも畑では嫌われるが、何年か経つと自然と株が枯れて、別の場所に新しい株となって移動する

- ススキの葉っぱは分解しやすくてすぐに堆肥になる

- 元の株のあった場所は、土がフカフカになる

- ススキはお盆までに3回刈れば、ちっちゃくなる

というようなことから、畝を作る際には株ごと起こしてしまうけど、法面のような邪魔にならないところのススキは緑肥用に、小さなサイズで維持管理するのが得策

刈っては敷くことで、良質の緑肥になる

刈敷きと植物遷移

自然農でも、パーマカルチャーでも、植物遷移を手助けする、加速させる、というようなことが言われる

セイタカアワダチソウやヨモギが、カリウムやカルシウムを補充する働きを持つなら、

また、多量の炭水化物が良質の土壌を作るのなら、

その流れを加速させる刈り敷きは、一つの応じ方だと思う

この記事が気に入ったら →

いいネ!(SNSアカウント不要で、いいネ!できます。足跡も残りませんので、お気軽に。)

#自然農 最新記事

- 稲を手刈りして稲架に掛けるまで 2023-01-10 #農具 #自然農 #田んぼ

- 秋の畑~キャベツの多年草栽培~詰め込み栽培で草抑え~ 2022-11-10 #育苗 #自然農 #野菜

- 春の畑から~モグラは穴植えで、水遣りをしない工夫、風に強い棚 2021-06-01 #育苗 #自然農

- F1の種子ってなぁに? 2021-04-01 #自然農 #種子

- 🌾穀物の脱穀の仕方 2021-01-20 #農具 #自然農 #作る #穀物

- 「ほにょ」で稲🌾の天日干しをする 2020-11-19 #農具 #自然農 #天日干し #田んぼ

- いろいろな穀物🌾をつくる 2020-10-31 #自然農 #穀物 #餅

- 🍃踏み込み温床~植物性堆肥 2020-04-12 #育苗 #パーマカルチャー #自然農

- 早春は切り干し大根の季節~お花見弁当 2020-03-09 #レシピ #作る #自然農

- 石臼で小麦を挽いてパンを焼く 2020-02-01 #レシピ #自然農