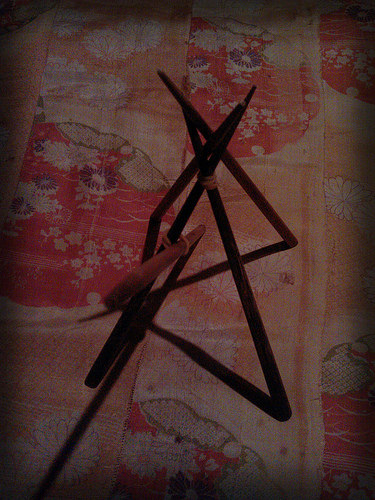

ヨズクハデ - 島根県大田市観光サイト

刈り取った稲束を天日干しする為に立てられたもので、稲束を掛けた姿がヨズク(フクロウ)に似ているのが呼び名の由来と言われている。

日本海側で稲を干すとき、こういう稲架が一般的。

空っ風の吹く東北の太平洋側では、棒掛け(ほにょ)と呼ばれる方法も使われる。

見た目がかわいいだけでなく、稲架を建てるのがとても楽。湿気の多い日本海側には適さないという話も聞く。

ヨズクハデは、日本海側にある島根県のもの。多分能登でも行けるんじゃないかな。私が前回稲架を建てた際、稲を掛けている間は大丈夫だったけど、その後大豆を掛けた際に台風で倒壊してしまった。風に強いというヨズクハデ。いいんじゃないか。

伝説によると、神代の昔、海上を守る上津綿津美命(うわづわたつみのみこと)と上筒男命(うわづつおのみこと)の二柱の神様は、大風で稲ハデが倒れ難儀している西田地区の里人を見て、海岸で網を干す方法を教えられました。木を三角錐状に立てるこの方法は、材料が少なくて済む上に、面積も狭く、しかも短時間で組み立てることが出来、風で倒れる心配が殆どありませんでした。

ヨズクハデ - 島根県大田市観光サイト

とてもよい。

建て方

インターネットで調べているが、建て方を詳しく説明したサイトに出会わない。断片情報をつなぎ合わせると、おおよそ以下の手順。

材料

- 稲架木 6m 4本

- 竹 5m 2〜3本

手順

- 2本の稲架木を巻結び(かんくくり)で縛る。

- 竹を1本縛る。

- 2本の稲架木の足を 5m に開き、竹を持って起こす。

- 5m四方になるように残りの稲架木を合わせる。1本目。

- 残りの稲架木を合わせる。2本目。

- 稲架木4本を縛る。

- 竹を横にして縛る。

7.は 6.の前にした方が 6.の作業がしやすいかもしれない。

間違ってたら教えて欲しい。島根の人誰か見てないかなー。

と思ってたら、素晴らしい動画があった!

動画を見ると建て方おおよそ合ってる。

- 1.の縛り方が巻結びと違ってる。最後まで見たかった。はさみ縛りかなー。

- 6.の作業についてはやはりいつ行うのか微妙。紐を持って上がっていってるのが見えるので、これでいいっぽい。

- 稲束を1:3にして掛けて、少ない方をたくし込んでる。

- 稲束で傘を掛ける際に、先に掛けて下になった稲束から3・4本引っ張って縛り付けてる。上を仕上げて掛けながら降りてくる。

参考

関連記事

この記事が気に入ったら →

いいネ!(SNSアカウント不要で、いいネ!できます。足跡も残りませんので、お気軽に。)

#自然農 最新記事

- 稲を手刈りして稲架に掛けるまで 2023-01-10 #農具 #自然農 #田んぼ

- 秋の畑~キャベツの多年草栽培~詰め込み栽培で草抑え~ 2022-11-10 #育苗 #自然農 #野菜

- 春の畑から~モグラは穴植えで、水遣りをしない工夫、風に強い棚 2021-06-01 #育苗 #自然農

- F1の種子ってなぁに? 2021-04-01 #自然農 #種子

- 🌾穀物の脱穀の仕方 2021-01-20 #農具 #自然農 #作る #穀物

- 「ほにょ」で稲🌾の天日干しをする 2020-11-19 #農具 #自然農 #天日干し #田んぼ

- いろいろな穀物🌾をつくる 2020-10-31 #自然農 #穀物 #餅

- 🍃踏み込み温床~植物性堆肥 2020-04-12 #育苗 #パーマカルチャー #自然農

- 早春は切り干し大根の季節~お花見弁当 2020-03-09 #レシピ #作る #自然農

- 石臼で小麦を挽いてパンを焼く 2020-02-01 #レシピ #自然農