目次

earth building とは

英語で'earth building'と言われる建築様式では、土、砂、石などの、大地から採れる素材を主に用いて家を建てる。日本では、earth と書くと地球を思い浮かべるるし、アースと書くと電化製品についてる電線か蚊取り線香の会社を思うのが普通だと思う。英語のearthには、地球という意味だけでなく、土とか大地という意味もある。'earth building' は日本語で表現すると、「住宅を土で造ること」という風になるので、ここでは'earth building'を「土造りの住宅」と呼ぶことにした。

日本の、木造ではない伝統建築

方言の収集(→)をしていると、方言といっていいのかどうか迷う言葉に出会うことがある。個人特有の言い方だったり、ある集落内の特定の年代に流行った言い方だったりを、どこまで方言としていいものか。3世代受け継がれている場合には、方言といって良いだろうか。現代の都会的な流行語が、何世代も受け継がれたら、もう流行とは言われず日本語といわれるようになる。そこには必然というものはない。常に変化するのが言葉というもの。極論すると、言葉には流行語しかないのだ。

民家の造りでも、同じ様に感じることがある。伝統建築を語る場合は、その様式が気候や自然環境へ適応した必然だと考えるのが自然だ。しかし、その伝統建築の定義が、そもそも曖昧だということは、民家造りの歴史を辿れば、すぐに気づくことだ。例えば、日本の伝統建築といえば思い浮かべるだろう、杉の木造、高床式、畳敷きといった様式が、言葉の場合と同じく、これも流行なのだということ。

では、日本の住宅建築に、木造高床畳敷き以外に、どんな流行があったのか、もしくはあるのかとなる。そのひとつが、'earth building' 土造りの住宅。

縄文時代の土造り住宅

縄文時代の住宅は半地下型で土の屋根、土を多用する家だったことが最近の研究で明らかになった。地面を1.2mほど掘り下げ、柱を数本立て、茅を葺き、茅の上に土を被せて茅が飛ばないようにし、土が雨で流されないように草を生やした。外から見ると短い草に被われた丘、中に入れば土の室。この家は、地中が年中一定の温度であることを生かし、夏涼しく、冬暖かい。

日本の住宅についていわれること

ただでさえ湿気の多い日本の気候の中で、さらに湿気の強い半地下型の竪穴住居より、地上の小屋型住宅が好まれるようになっていった。鎌倉時代の文人吉田兼好の「家のつくりやうは、夏をむねとすべし」ということばは、湿気の多い日本での住宅に対する好みをよく表している。

吉田兼好のことばは、真理を言い当てているのか。

茅葺きは厚く葺けば断熱性能に優れるので、冬でも囲炉裏に火を焚けば充分に暖かい。

高床式で茅葺きに囲炉裏と、土の家はどちらが暖かいのか。

吉田兼好のことば

吉田兼好ファンの皆さんごめんなさい。ちょっと悪口になるかも。

鎌倉時代の随筆、徒然草の中で、筆者の吉田兼好は「家造りの方針は、夏向きを中心に考えるのがよい。冬はどんな場所でも、何とか住むことができる。だが、暑い夏場に配慮しない住宅は、住めたものではない」と書いた。

しかし、徒然草の文中で家の「具体的な」造りについての言及は、天井が高いと冬は寒いということと、跳ね上げ戸よりも引き戸の方が明るくて字が読みやすいということだけだった。「夏向きを~」の主張を元にして、通風を良くしなさいとか、高床式にしなさいとか書きそうなんだが、実は書かれていない。

またこの「夏向きを~」は、彼が京都盆地の平安京に住んでいたときの話。14世紀初頭の京都は今と違い鴨川と桂川の氾濫原で、都の半分の右京は湿地だった。しかも、盆地で寒暖の差が激しく、夏の猛暑に湿地からの湿度が加わり、夏には耐えがたい気候だったとされる。この主張は、そんな京都盆地の耐えがたい夏の蒸し暑さに対して、歌を読んで隠居している30代の青年が自分の日記にもらした、不満のことばだ。全国の住宅事情を調査し、様々な建築様式を体験比較した言葉ではない。

日本は湿気が多いから木造高床式は必然的結果だという説の裏付けに、このくだりがよく引用されるのが、なぜだか分からない。

土の家は湿気が多いのか?

湿気に対する感覚は気温によって、左右される。湿気を不快に感じるのは、気温が高い場合だ。湿度が高い、即ち、不快という訳ではない。逆に冬の関東平野では湿度が20%となり乾燥し過ぎるので、肌荒れ被害が起きやすい。

何年も土の土間で暮らしているが、土間だからといって夏の湿気を不快に感じたことがない。夏の土間は、地中の温度が年中一定だということに加えて、土が夜の冷気を蓄えるので日中でも涼しい。床を張った畳の部屋の方が、外気の影響を受けやすいため余計に暑く、そのために湿気を不快に感じる。

梅雨時に、土間に湿気を通さない素材のものを直に置いておけば湿気てしまうし、カビやすい。しかし、家を建てる場所を周りの地面より高くしたり、家の周囲に排水溝を設けるなどすれば、土間に地面からの湿気が上がってくることはない。私の家では、周りの地面と室内の土間がほぼ同じ高さという条件だったが、土間に砂利を10cm敷き詰めてからは、湿気を通さない素材を土間に置いても露が着かなくなった。

囲炉裏の暖かさと煙

茅葺きではなく、瓦葺きの家だけど、囲炉裏の薪火で調理をし、暖をとるという北陸での生活を2年間過ごした。そこで感じたのは、囲炉裏は煙いということと、寒いということ。

囲炉裏は煙らないように上手に焚くものだと、散々実験したが、乾いた薪を使おうが、事前に暖めた薪を使おうが、煙いものは煙い。室内で焚き火をすればそりゃ煙い。細々と焚けば、ましにはなるが、こんどは寒い。

煙が充満しないように天井は吹き抜けにしないといけないし、あまり狭い部屋では防火の点で危ないので、囲炉裏は広い部屋に置かなくてはならない。さらに壁というものが少なく、柱に戸がはまっているだけという造りは、隙間だらけ。これでは部屋は暖まらない。綿の入った上着で背中を断熱して、焚き火の輻射熱で体内の水に蓄熱するよりない。寒いからこそ囲炉裏の暖かさが身に染みるということはあるが、それってあんまり暖かくはない。

これが、土で厚く囲われた縄文時代の家ならば、煙抜きの穴が必要なのは変わらないが、壁が蓄熱し、隙間風が少ないので、内部はよっぽど暖かい。だけど、隙間のない囲まれた空間で焚き火をしたら、それは凄く煙たかっただろうと思う。

私の経験では、寒いのはまだ我慢できるけど、煙いのは我慢できない。

煙突の付いた暖房調理器具は、土の家に革命的な違いを生むはずだった。煙突が発明される前に、煙さに嫌気がさして、土の家がすたれてしまったのかもしれない。

戦国時代から始まる土の家

時代は変わり、15~18世紀。長く続く戦乱の時代の中で、木材の不足と、外敵や火矢から家を守る必要から、半地下型とは違う新しい土の家が作られるようになった。

それまでの開放的な家の造りを基本にしつつ、柱と柱の間に、取り外せる引き戸ではなく土壁を用いた家。分厚い土の壁を塗りこめることで気密性を高め、天井も土と藁で断熱し、土間で住まう家。香川県の細川家や兵庫県の古井家などが現存している。

土壁は、その後の日本の住宅においては、すたれることなく使われることになる。

香川県の細川家住宅

戦国時代の土の家は、主に西日本の太平洋側に多かった。当時の戦争がこの辺に多かったからだと思う。

そのひとつ、香川県の「細川家住宅」は、かつてこのあたりに数多くあった典型的な農家の造り。母屋は18世紀始め頃江戸時代に建ったといわれる。昭和41年(1966)の民族調査で歴史的価値が発見され、現在は展示施設となっている。納屋の中の集合写真や動力機械からすると、発見当時は細川家族が住んでいたのだろう。この家は約250年の間、住居として使われていたことになる。

建物は周囲より1段高くした「基壇」の上に建っている。基壇は土と石を混ぜて叩き締めたものだと思う。平屋で、土間・土座・座敷が横に三部屋並んでいる。土間(タタキニワ)にカマドが有る。土座には地面に掘った囲炉裏「地炉」が有る。土間と土座の間に壁はなく、土座の方には座りやすいようにムシロが敷いてある。座敷はもう1段高くした三和土の基礎の上に竹を渡し、ムシロを敷いている。座敷の天井には藁粘土を載せた断熱構造があり、土座とは最小限の引き戸を残して土壁で隔てられ、断熱性と蓄熱性に優れた造りになっている。低い位置まで葺き下ろした分厚い茅葺き屋根が断熱性を持ち、夏場の太陽光が土壁を暖めない造りになっている。雪の多い山間部ということなので、冬は雪室のようになるのかもしれない。

昭和初期の農家造り

私の家は大正時代に建てられたと聞いている。この辺りの古民家の典型的な作りだと思う。外壁は柱と柱の間に小舞をして土を塗ったもの。内壁は柱と柱の間に板戸をはめた作り。普段の生活や、特に冬場は、板の引き戸をはめて狭い部屋を作る。夏場は戸を外して、通風を良くする。冠婚葬祭や祭りの際には家中の戸を取り払って大空間を作るために、このような造りを選んだといわている。

しかし、板戸の壁は、隙間だらけで冬は寒い。せっかくの土の外壁も、これでは役に立たない。なんで板戸の隙間を塞ぐ作りにならなかったのだろうか。囲炉裏から、かまどに変わっても、日本ではいつまでたっても煙突が出現しなかった。やっぱり煙たかったから、敢えて隙間を塞ごうとしなかったのかもしれない。

猫積みの小屋

奈良県の大和盆地や、瀬戸内海沿岸の地域には、今も土で作られた小屋が数多く存在する。工法は様々で、柱と小舞に土を塗りつけたものもあるが、版築や猫積みのような柱を持たない構造のものも多い。例えば昭和40年(1965年)に猫積みで作られた小屋は、自分の田畑の土に藁スサを混ぜて捏ね、猫が丸くなっている姿つまり俵型にしたうえで、筵の上で叩きしめたものを積み上げることで壁を築き、その上に梁を渡している。この小屋は室温が常に14〜15°Cになっているそうだ。

猫積みという言葉は、「泥小屋探訪」という本で出会った。英語で Cob House と呼ばれる建て方が、日本にもあったのだということを知ったときは感動した。同書では、近代において土の壁が流行らないのは、近代精神と貨幣経済に負けたからだろうと書かれている。貨幣経済の流行の中では、自分の田畑の土で、自分で建てるということが、カッコ悪いことだと、思われたのかもしれない。しかし、戦後の東京オリンピックのあと、高度経済成長の真只中にも日本の農家が猫積みの小屋を手作りしていたことが分かって、私は嬉しくて仕方がない。

猫積みは、農作業小屋や、乾燥小屋や、貯蔵蔵として建てられたものらしいが、猫積みの家もあったんではないだろうか。

Thermal flywheel effect サーマルフライホイール効果

現代の技術で、快適な土の家を作るためには、蓄熱、ということを真剣に考えて設計に取り入れないといけない。

土や石のような重い素材は、厚ければ厚いほど、熱エネルギーが通過するのに時間がかかる。そのため隙間無く作られた厚い土や石の壁は、夏ならば日中の外の暑さが室内に伝わるのが夕方、冬ならば室内の日中の暖かさが外に伝わるのが朝、ということが起きる。夏の外の暑さが室内に伝わろうとする頃には、夜になって外の気温が下がるので、結局室内には伝わらずに外に放熱する。冬は日中の室内の暖かさが外へ逃げ切ってしまう前に、次の朝が始まる。結果、年間を通して、室内の温度がほぼ一定となる。

このサーマルフライホイール効果を実現させるためには、壁の造り以外に、次のことが条件となる。

- 天井が断熱されていること

- 夏の真上からの太陽光は壁に当たらず、冬の低い太陽光は壁や室内に当たるように、屋根の軒の深さや、家の周りの植裁が設計されていること

- 夏は、夜間に自然換気が起きるよう、換気設計がされていること

- 昼夜の気温差が10℃以上あること

細川家住宅では、1. と 2. は成立していると思う。3. は怪しいかもしれない。

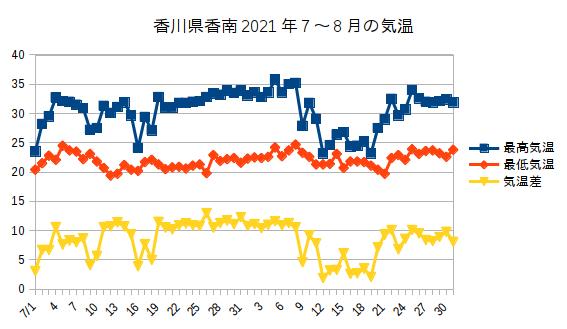

4 について、気象庁の記録を調べてみる。

香川県香南2021年7~8月の最高気温が30℃を越えた日は40日で、そのうち気温差が10℃に満たない日が12日あった。しかし、最も暑く感じたであろう、30℃を越える日が21日間続いた7月19日から8月8日までは、気温差が10℃に満たない日は0日だった。これなら、成立しそうだな。

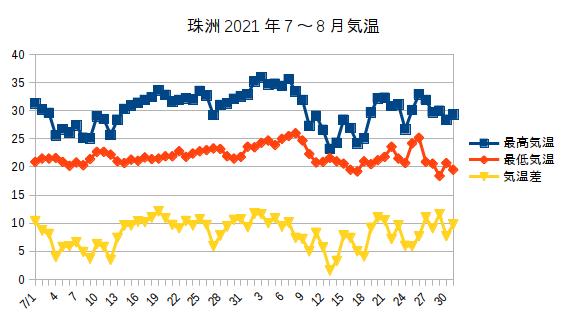

ついでに私の住む珠洲市の記録も調べる。気温差は、小数点以下四捨五入で考えた。2021年7~8月の最高気温が30℃を越えた日は36日で、その内温度差10℃に満たない日が11日あった。そして、連続で30度を越えた7月14日から26日と7月28日から8月9日の26日間の、気温差が10℃に満たない日は7日あった。2020年は気温差10℃に満たない日がもっと多かった。これじゃ夜の間に壁を冷やすことができないじゃないか。

4 の気温差が怪しい場合は、3 の自然換気をしっかりと設計しとかないといけないな。

自然換気

家の中の空気を自然に換気するためには、建物の外の例えば日陰になる北側の涼しい空気をできるだけ低い位置から取り入れる換気口と、室内南側の天井付近の暑い空気を排出する換気口を、それぞれ設けるとよい。これらの換気口は、冬には密閉できるように作っておく。

室内が多階層の縦長な空間であったり、南側の方が高い勾配天井であれば、煙突効果が加わりさらに換気が行われる。化粧天井にして、棟付近に越屋根を設けるのもよい。建物の北側に水の流れがあると、もっといいだろうな。

我が家の現状はどうかっていうと、真夏は建物の北側外壁に西日が当たってしまっている。これはまずい。木を植える空間がないので、夏場だけ葉が茂る蔓棚を作るかなぁ。どうしようかなぁ。

参考

この記事が気に入ったら →

いいネ!(SNSアカウント不要で、いいネ!できます。足跡も残りませんので、お気軽に。)

#作る 最新記事

- R値 Imperial R-Value と SI R-Value の違い 2025-08-12 #作る

- 1坪 = いっけんxいっけん 2025-08-10 #作る

- ペチカでの煉瓦の積み方 2025-06-05 #ペチカ #作る #粘土 #火

- 薪火調理台「オクド弐号」の作り方の本 第1.1版 2025-03-10 #オクド #作る #火

- 薪火調理台「オクド弐号」の作り方の本を自費出版 2024-09-13 #オクド #作る #火

- カラムシから繊維を取って、糸にして織る 2024-07-04 #作る

- 沢庵の失敗しない漬け方 2022-12-10 #レシピ #作る

- 煉瓦を積んでロケットストーブを作ってコーヒー☕焙煎する 2022-10-23 #作る #ロケットストーブ #火 #珪藻土 #レシピ

- 🏠木にホゾを刻んでロフトを作る 2022-04-03 #作る #建築

- 地球で生きていくために炭を焼こう 2022-03-01 #育苗 #パーマカルチャー #作る #炭